Texto por Yuri Costa

Minha negrura era densa e indiscutível. Ela me atormentava, me perseguia, me perturbava, me exasperava. — Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas.

Logo no início de Horror Noire — livro essencial para se pensar na presença negra no terror em Hollywood, publicado recentemente no Brasil —, Robin R. Means Coleman comenta sobre o irônico clichê de artistas de terror terem iniciado sua paixão pelo gênero logo na infância. Isso não é uma coisa ruim: é uma tradição que atravessa a história da autora. E a minha também.

O amor pelo terror, pela ficção científica e pela fantasia surgiu muito antes de eu sequer me reconhecer no cinema. Mesmo antes de enxergar na criação de imagens uma possibilidade, eu me cercava das mais perversas batalhas de outros mundos — quase sempre exclusivamente habitados por pessoas brancas, isto é, as únicas que tinham direito à humanidade. Esse encantamento ingênuo se perderia mais tarde, e somente após anos seria recuperado.

Ao me apaixonar por cinema, agora empenhado em construir as narrativas mais sérias e sofisticadas possíveis, continuava a raramente me ver nas telas. Mas, veja bem, a questão não era a mera visão de um corpo como o meu em cena — era também de uma experiência como a minha. Demorou algum tempo até eu reconhecer as portas abertas para o cinema negro na película, bem como para conhecer as histórias e os discursos dos meus. Demorou um pouco mais para que os feitiços que encantaram minha meninice me revelassem que a realidade não daria conta.

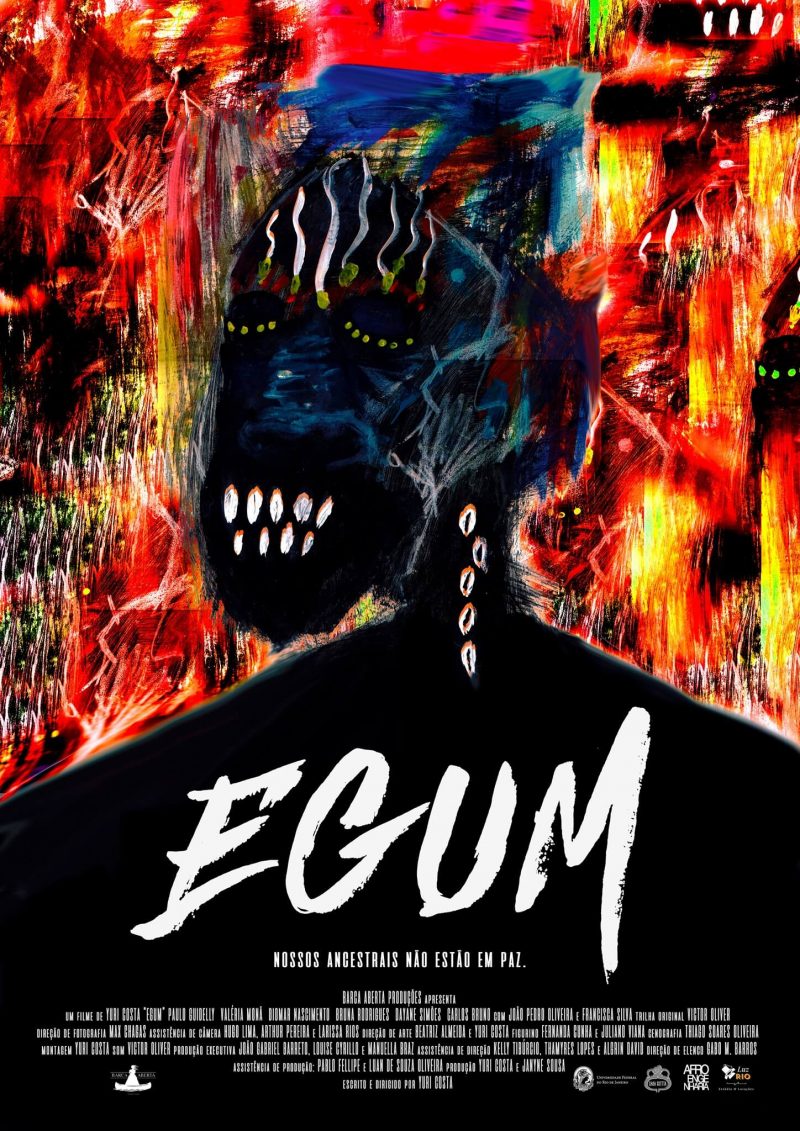

Fruto desse processo, gestado em meio à curta mas aguda experiência de duas décadas em que habito esta dimensão neste corpo melaninado, EGUM (2020) é um filme de mistérios. Este será um texto de mistérios.

Aquilo que petrifica, na experiência da deportação dos africanos para as américas, é sem dúvida o desconhecido, enfrentado sem preparação nem desafio. (…) Aterrador é o abismo, três vezes ligado ao desconhecido. — Édouard Glissant, A Barca Aberta.

Os silêncios são mistérios. Os silêncios nos apequenam. Caminhos estes que me foram revelados pelas visões do Matador de Ovelhas (1978) de Charles Burnett e da Bush Mama (1976) de Haile Gerima — nenhum dos dois está circunscrito no que comumente se entenderia por terror, mas o que poderia ser mais aterrorizante do que uma família (e toda uma comunidade) que não consegue se conectar? A existência pesa demais; as grades e a violência do genocídio estão obviamente lá, mas são apenas as mais terrenas das batalhas que atravessam o orí frente às barreiras psicológicas e emocionais que nos alienam uns dos outros. Como podem eles — como podemos nós — negar cumplicidade, não porque a rejeitam, mas porque sequer conseguem vislumbrar um mundo em que ela seja possível? Como escapar de uma dança ao som de This Bitter Earth (“esta terra amarga”), de Dinah Washington, na clássica passagem d´O Matador de Ovelhas, porque a proximidade é simplesmente demais?

Se nós vivemos em uma situação em que a imagem do mundo é ela própria colonizada, então fica difícil percebermos a nós mesmos a não ser que lutemos para descolonizar esta imagem. — Ngugi Wa Thiong’o, A descolonização da mente é um pré-requisito para a prática criativa de um cinema africano?

A experiência pode ser aterrorizante. O banzo transita entre o espírito e o cotidiano. as matrizes do trauma podem ser compreendidas pela própria história do terror — de Lovecraft a Hollywood, entender os códigos do gênero é entender como o mesmo foi utilizado como arma colonial do ocidente e das narrativas de monstrificação que mantém nossos corpos desprovidos de orí às margens da tela, esperando o momento certo de saltar das florestas em ataque a tudo que há de mais sagrado para a branquitude. Assim como Coleman, Bruno Galindo nos revela o terror colonial nas narrativas clássicas que todes fomos indiscretamente ensinades a amar — as feras das florestas que ameaçam a sacralidade virginal de mulheres brancas, que por sua vez devem ser resgatadas pela coragem e poderio indomáveis de homens brancos… Às vezes, de maneira literal, como em Nascimento de uma Nação (1915); às vezes, em código, como nos corpos melaninados e zumbificados por trás de tambores de vodu, ou nos monstros gigantes dos trópicos que escalam prédios e sequestram mocinhas para tomá-las como esposas…

A história do terror é, por si só, um conto de horror racial — assisti-la é assistir-se violentade. Re-orí-entemos então o horror para o campo da experiência específica (terror intrarreal). Ensaiemos sobre a monstrificação. Será o monstro colonial, suprarreal ou intrarreal? Será o monstro branco, como em Corra! (2017), ou humanamente vulnerável, como em Suicide by Sunlight (2019)? Uma arma contra a supremacia, como em Blacula (1972), ou uma poética do trauma, como em Ganja & Hess (1973)?

Terá o monstro, senão uma ontologia, um histórico?

Mas a cabeça dela não estava interessada no futuro. Cheia de passado e com fome demais, não havia espaço para imaginar, quanto menos planejar, o dia seguinte. — Toni Morrison, Amada.

“Contemple o invisível! Vocês conhecerão maravilhas desconhecidas” (O Homem Invisível, de Ralph Ellison). Contemple o futuro-passado do AGORA MESMO.

A realidade não dá conta, nem é o suficiente. Como filmar o mistério? O axé encarnado no tecido fílmico? Talvez, como no CINEMA DE GIRA proposto por Bernardo Oliveira, na ocasião em que nosso filme esteve em Tiradentes — um cinema “que use da máquina cinematográfica como quem usa a roda (de samba, de conversa, de curimba), isto é, como meio de partilha, cura e invenção”; um cinema intenso, ambíguo e contraditório em meio a encruzilhadas; um cinema atento à experiência negra em sua dimensão sensível.

O mistério é o feitiço; o feitiço é o afro-surreal. Por epistemes outras entre nós mesmes, voltamo-nos para a fabulação e o especulativo como saída. Voltamo-nos para encarnar o sensível na gira da câmera. Voltamo-nos para evocar a ancestralidade e o agora, o passado e o presente, experiências não-linearizadas de tempos tão múltiplos quanto os àqueles em que os ancestrais caminharam nesta terra.

Voltamo-nos para o mistério. Isto é afro-surrealismo.

E bem, agora te pergunto: você não vê estes tambores em meus olhos? — Nicolás Guillén, El Apellido

EGUM, nosso filme de terror negro, é a segunda parte de uma trilogia temática iniciada pelo menos duro, mas também afro-surreal ELEGUÁ (2018), que pode ser conferido aqui. Ambos foram produzidos durante minha graduação na UFRJ, sendo EGUM meu TCC. O terceiro e último capítulo ainda está para ser filmado.

O que une ambas as narrativas são os processos de cura que forjamos intra e extrapelícula. Lembro-me ainda em detalhes do 4 de dezembro (dia de Oyá numa quarta-feira de Oyá de brisa suave) em que eu e Valéria (uma mulher de Oyá) choraríamos juntos; ou de quando buscaria João na saída de uma gravação e passaríamos horas discutindo o roteiro; ou dos encontros com Dona Chica na pracinha, ou das trocas com Paulo, Bruna e Diomar, ou das tantas vezes que compartilhamos nossas histórias e de nossas famílias em reuniões, ensaios e em set entre elenco e equipe, antes, durante e depois das filmagens — ainda hoje compartilhamos —, sempre abertos para os atravessamentos e para o carinho que guardávamos em meio ao cuidado uns com os outros.

Se EGUM é um filme de terror, é porque o ocidente me aterroriza. Se é um filme de ancestralidade, é porque juntes encontramos e traçamos caminhos além dos abismos do além-mar. Entramos neste projeto como uma equipe, mas saímos como um quilombo – e um quilombo se conhece não apenas em suas dores, mas também nas encruzilhadas que levam às curas de nossas existências coletivas.

No fim, este não é um texto sobre mistérios; não é sobre revelações ou esclarecimentos, nem sobre ímpetos ou significados — é sobre caminhos.

Para os mistérios, resta o transe.

Para os 60 milhões e mais.

Nossos ancestrais não estão em paz. Nós também não. Mas logo estaremos… logo estaremos.

EGUM volta a ficar online de 27 a 30 de agosto, no curta kinoforum. Salve em sua agenda clicando aqui — e não se esqueça de votar ao fim dos créditos.

*

Curtiu o texto de Yuri Costa sobre Egum? Confira também o trabalho de Barbara Maria no curta Pele de Monstro. Comente com a Macabra no Twitter e Instagram.